Le posizioni dei piedi nella danza classica nascono alla corte di Luigi XIV, ma la loro base risale ai maestri di danza del Rinascimento italiano e francese (come Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo e Fabritio Caroso). Questi maestri insegnavano danze di corte che prevedevano l’en dehors.

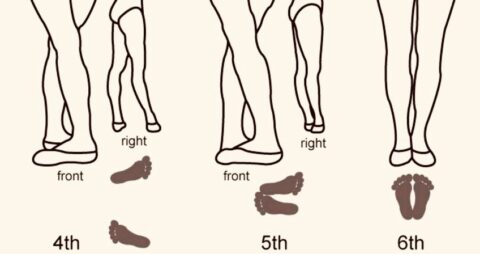

Con Pierre Beauchamp, maître de ballet alla corte di Luigi XIV, si codificano cinque posizioni fondamentali dei piedi, divenute la base della tecnica accademica.

Raoul-Auger Feuillet, nel suo trattato Chorégraphie (1700), le descrive e le fissa per iscritto.

Da quel momento, le cinque posizioni canoniche — tutte basate sulla rotazione esterna delle gambe — divennero il fondamento universale della tecnica del balletto.

In questa fase, una sesta posizione non esisteva: l’ideale estetico era quello della simmetria, dell’apertura e dell’equilibrio.

Nonostante la codificazione in cinque, alcuni trattati antichi e ottocenteschi citano una sesta posizione per motivi pratici o didattici.

Carlo Blasis, teorico e maestro italiano dell’Ottocento, nelle sue opere (Traité élémentaire, théorique et pratique de l’art de la danse, 1820; The Code of Terpsichore, 1828), menziona occasionalmente una posizione neutra o di riposo, con i piedi paralleli e uniti, definendola sixth position. (Tuttavia, egli stesso la considerava non fondamentale, ma utile per la preparazione o il riposo).

In Francia e in Inghilterra, alcuni maestri di danza ottocenteschi la usavano come posizione iniziale o finale di esercizi, senza darle lo stesso rango delle altre cinque.

In sostanza: la sesta posizione esisteva come concetto tecnico marginale, ma non come parte della codificazione canonica.

Nel metodo Cecchetti (Enrico Cecchetti, fine Ottocento – inizi Novecento), la sesta posizione viene riconosciuta come posizione preparatoria, usata per l’impostazione iniziale.

Nella danza moderna (ad esempio Martha Graham o Merce Cunningham), la posizione parallela dei piedi — detta appunto sesta posizione o parallel — diventa una base fondamentale del linguaggio corporeo, in contrasto con l’en dehors classico.

Si segnala anche che secondo alcune fonti la sesta (e la settima) posizione furono codificate da Serge Lifar negli anni 1930, come revisione/ampliamento del repertorio tecnico.

Quindi, nella danza moderna e contemporanea: la sesta posizione è un simbolo di libertà tecnica e di ritorno alla naturalità anatomica, opposta alla rigidità accademica del balletto classico.

La sesta posizione non è mai stata una “fondamentale” della danza classica, ma piuttosto un concetto oscillante tra tecnica e filosofia.

Dalla corte di Luigi XIV ai palcoscenici contemporanei, essa segna il confine tra forma e natura, tra il corpo idealizzato del balletto e quello autentico della danza moderna.

In questo senso, più che una posizione dei piedi, la sesta è una posizione dello spirito: un ritorno alla terra dopo il lungo volo dell’accademia.

Michele Olivieri

www.giornaledelladanza.com

©️ Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore