Come è risaputo il 29 aprile, è la data che l’UNESCO dedica alla Danza. Nel 1982 il Comitato Internazionale della Danza dell’Istituto Internazionale del Teatro ha istituito questa festa da celebrare ogni anno, nel giorno della data di nascita di Jean-Georges Noverre. La scelta di Noverre non è casuale per rappresentare degnamente l’arte coreutica in quanto ne fu un autorevole riformatore e teorico dando un forte impulso al cambiamento del balletto classico. In particolare la storia ci insegna che il suo genio è da ricercare nel ballet d’action antesignano del balletto narrativo del XIX secolo. Senza Noverre non ci sarebbero stati in futuro titoli come Giselle, Il lago dei cigni, La bella addormentata, Lo Schiaccianoci, Romeo e Giulietta e Don Chisciotte solo per citarne alcuni.

Ma di fondamentale citazione in questa celebrazione tersicorea sono anche Maximilien e Pierre Gardel che promossero a pieno titolo le nuove riforme di Noverre in tutta Europa come fecero anche in Francia Jean Dauberval e Gaetano Vestris, e in Italia Salvatore Viganò, che darà vita ad una sua rifinitura chiamata Coreodramma. Da menzionare inoltre il fiorentino Gasparo Angiolini che proprio insieme a Noverre è da includere tra i massimi progressisti del balletto.

Il fiorentino Angiolini a metà del Settecento si trasferì in Austria e a Stoccarda dove prese lezioni dal ballerino e coreografo Franz Anton Christoph Hilverding, anch’egli soggetto importante che va ricordato per aver contribuito alla nascita del “balletto pantomimico”. Angiolini poco dopo la metà del Settecento ricevette l’incarico di dirigere il Balletto dei Teatri Imperiali a Vienna creando il primo balletto pantomimo della storia, Don Juan ou Le Festin de Pierre, in collaborazione con il compositore tedesco Christoph Willibald Gluck. Dal 1766 al 1772 prese il posto di Hilverding alla direzione del Teatro Imperiale di San Pietroburgo. Nel 1778 si recò a Milano dove presentò numerosi balletti al Teatro alla Scala. Tra le sue opere letterarie vanno citate Dissertation sur les ballets pantomimes des anciens, pour servir de programme au ballet pantomime tragique de Sémiramis, composé par Mr. Angiolini Maître des Ballets du Théâtre près de la Cour à Vienne, et représenté pour la première fois sur ce Théâtre le 31 Janvier 1765. A l’occasion des fêtes pour le mariage de sa majesté, le Roi des Romains (Vienna, 1765) e Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre sopra i balli pantomimi (Milano, 1773).

Mentre Maximilien Gardel nacque a Mannheim nel 1741, figlio di Claude Gardel, maestro di ballo presso la corte del re di Polonia Stanislao I. Studiò all’Académie Royale de Musique, dove fu allievo di Jean-Barthélemy Lany (il quale si fece apprezzare in qualità di ballerino da Jean-Georges Noverre per l’innata musicalità, molto meno invece per le vesti di coreografo, anche se lo stesso Noverre gli riconobbe l’impegno a migliorare il “libretto” e la “messa in scena” fino a quel momento in vigore). Maximilien Gardel si affermò come uno dei primi “Danseur noble” e fu rivale di Gaetano Vestris. Nel 1772 ebbe grande risonanza scandalistica la sua decisione di danzare senza maschera e senza parrucca. Per quanto Noverre avesse già fatto qualcosa di uguale, l’idea di Gardel consolidò la pratica e lo aiutò a distinguersi dagli altri ballerini dell’epoca. Nel 1773 divenne l’assistente maître de ballet di Vestris e nel 1781 lui e Jean Dauberval rimpiazzarono Noverre come maestri di balletto della compagnia parigina. In seguito fu il principale maître de ballet e portò avanti le riforme volute da Noverre. Tra le sue maggiori coreografie vanno menzionate Ninette à la cour (1778), Mirza et Lindor (1779), La Rosière (1783), Le Premier Navigateur (1785) e Le Coq du village (1787).

Pierre Gardel entrato alla Scuola di Danza dell’Opéra di Parigi nel 1774, fu allievo di suo fratello. Nominato primo ballerino nel 1780, dovette rinunciare alla carriera per ragioni di salute. Alla morte di Maximilien Gardel prese il suo posto come nuovo maestro di balletto all’Académie Royale de Musique. Assistito da Louis Milon, Gardel gestì il Balletto dell’Opéra per quarant’anni e mise in scena tre dei suoi capolavori: Télémaque, Psyché e Le Jugement de Pâris. Tra i tanti allievi di Gardel uno in particolare è da menzionare, il napoltano Carlo Blasis. Uno dei meriti di Gardel è di essere riuscito a fondere la danza con la pantomima in modo equilibrato, pur lasciando che la danza avesse la supremazia.

Mentre Jean Dauberval studiò alla Scuola di balletto dell’Opéra de Paris, dove diventò primo ballerino nel 1763 e maître de ballet aggiunto nel 1771. È l’autore della famosissima coreografia La Fille Mal Gardée, il balletto più antico ancora oggi presente sui palcoscenici internazionali. Tra gli allievi di Dauberval troviamo: Charles Didelot (il quale contribuì alla formazione e alla crescita dei ballerini che renderanno celebre la tecnica della scuola russa), Jean-Pierre Aumer (che apportò una profonda revisione del repertorio e dello stile della compagnia parigina, distaccandosi totalmente dallo stile del tardo Settecendo in direzione del “balletto romantico”) e Salvatore Viganò. Molto influenzato da Noverre e dalle sue teorie, i balletti di Dauberval narravano l’esistenza della gente comune, le storie d’amore, il tutto condito da leggerezza e umorismo. Tra le numerose opere da lui coreografate troviamo Le Déserteur, Psyché et l’Amour, Télémaque et Le Page inconstant.

Del fiorentino Gaetano Baldassare, nato da una famiglia d’arte (suo fratello era il ballerino Angiolo Vestris e sua sorella la danzatrice Teresa Vestris), studiò danza a Parigi all’Académie Royale de Musique et de Dance. Fu soprannominato il dio della danza e arrivò a dar lezioni di danza ai più importanti nobili del secolo. Negli anni sessanta del Settecento fu al fianco di Jean-Georges Noverre a Stoccarda dal quale attinse il suo “nuovo” pensiero riformatore. Fu maître de ballet a Parigi e a Londra.

Il napoletano Salvatore Viganò era figlio d’arte, studiò danza con suo padre, il milanese Onorato Viganò grande coreografo del tempo, debuttando nei suoi balletti. Studiò anche composizione con lo zio, il compositore Luigi Boccherini. Debuttò come danzatore a Venezia. Ballò durante i festeggiamenti per l’incoronazione di Carlo IV di Spagna. Divenne allievo di Jean Dauberval. Fu nominato maître de ballet a Vienna e collaborò con Beethoven nel balletto Le creature di Prometeo. Nel 1804 assunse il ruolo di maître de ballet al Teatro alla Scala di Milano. Salvatore Viganò è stato una figura molto considerevole per il supporto all’idea innovatrice di Noverre. Viganò è a tutti gli effetti il creatore del coreodramma, cioè dell’accorpamento tra danza, pantomima e musica, al fine di portare in scena un allestimento teatrale completo. Viganò ha contribuito inoltre alla nascita del Corpo di ballo della Scala.

Infine, tra i riformatori, va citato anche il napoletano Carlo Blasis, che fu maestro di danza all’Imperial Regia Accademia di Ballo del Teatro alla Scala e in seguito ne assunse la direzione. Blasis fu anche un notevole teorico della danza per cui scrisse alcuni trattati, tra cui il Traité élémentaire, théorique et pratique de l’art de la danse, il Code of Terpsichore, il Notes Upon Dancing, Historical and Practical, il Manuel Complet de la Danse e L’uomo fisico, intellettuale e morale. A Blasis si deve l’invenzione dell’attitude, avviò la codificazione della piroetta, le regole delle arabesque, i tempi dell’adagio e degli enchainements, la definizione dell’en dehors a 180 gradi e l’impostazione della lezione di danza con gli esercizi alla sbarra, gli adagio, le pirouettes e gli allegro. Da Blasis nasceranno i grandi maestri del tardo Ottocento e del primo Novecento come Giovanni Lepri ed Enrico Cecchetti che trasse ispirazione per creare il Metodo Cecchetti ancora oggi in voga in alcune realtà tersicoree. Il Traité élémentaire, théorique et pratique de l’art de la danse nel quale Blasis prendeva in esame i meccanismi del movimento, fu tradotto da Ugo Dell’Ara, ed è attualmente parte integrante della didattica accademica. Blasis come maestro e direttore della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala formò straordinari nomi, tra cui Amalia Brugnoli, Lucile Grahn, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, Carolina Rosati, Carlotta Brianza, Pierina Legnani, Maria Giuri, Virginia Zucchi, Sofia Fuoco, Claudina Cucchi. A sua volta Carlo Blasis godette a Parigi del favore di Dauberval e di Gardel, che gli furono eccellenti ed utilissimi maestri. Blasis fu precursore nell’abbinamento tra levità e finezza con geometria e fisica del corpo in movimento, trovando l’esatto spunto dalla disciplina matematica e dalla scienza fisica.

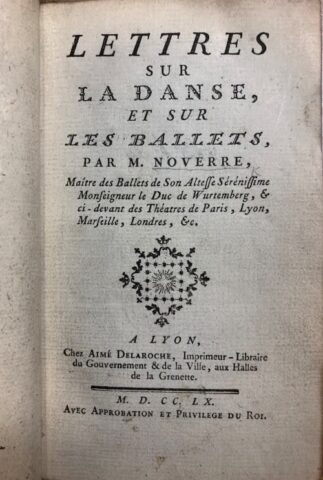

Tornando al festeggiato del 29 aprile, Noverre, gli va riconosciuta la felice idea che la trama doveva svilupparsi per tramite della danza e della pantomima. La sua formula del ballet d’action – chiamato anche ballet en action o ballet-pantomime – si traduceva in un cambiamento capitale. Prima di Noverre la danza teatrale veniva ideata come un ingrediente da aggiungere agli spettacoli dove oltre alla musica facevano la loro comparsa svariate altre pratiche come il canto e la recitazione. La danza era semplicemente adottata come un intervallo, senza mai avere il ruolo da protagonista, in quanto assente da narrazione e destinata ad un aspetto meramente armonico, piacevole, leggiadro ed estetico. Ciò non permetteva mai all’arte danzata di trovare un fil rouge con il soggetto dell’opera. Grazie al ballet d’action si tramuta in un mezzo per manifestare temi drammatici, dando inoltre maggiore risalto al ruolo del maître des ballets. Questo nuovo corso ha rivelato appieno l’espressività, quella qualità di mostrare, tramite gesti e atteggiamenti nei volti degli interpreti, i sentimenti e gli stati d’animo, diventando uno degli elementi irrinunciabili nella critica e nel gusto della rappresentazione. Il risalto dato al linguaggio del corpo, ha sottolineato la cifra comunicativa non verbale di Noverre grazie ad una serie di movimenti consapevoli. Tra il 1758 e il 1760 Noverre produsse diversi balletti a Lione e pubblicò le sue famose Lettres sur la danse et les ballets. Dopo essere stato assunto dal duca Carlo Eugenio di Württemberg, e in seguito dall’Imperatrice austriaca Maria Teresa, nel 1776, fu nominato maître des ballets all’Opéra di Parigi su richiesta della regina Maria Antonietta. Fu questo il momento di gloria di Noverre. Era il maestro di ballo più noto del suo tempo. Tornò a Vienna nel 1776 per mettere in scena altri balletti, ma poco dopo tornò nuovamente a Parigi. Riprese l’incarico fino a quando la Rivoluzione francese non lo ridusse in povertà. Scrisse numerosi testi e coreografò ottanta balletti, ventiquattro opere-balletto e decine di eventi speciali. Tra i balletti di cui Noverre andava più fiero si trovano “La Toilette de Vénus”, “Les Jalousies du sérail”, “L’Amour corsaire” e “Le Jaloux sans rival”. Ricordiamo inoltre altri suoi titoli come “Les Fêtes chinoises”, “La Fontaine de jouvence”, “L’Impromptu du sentiment”, “La Mort d’Ajax”, “Alceste”, “La Mort d’Hercule”, “Psyché et l’Amour”, “Jason et Médée”, “Hypermnestre”, “Diane et Endymion”, “Le Jugement de Pâris”, “Roger et Bradamante”, “Agamemnon vengé”, “Iphigénie en Tauride”, “Thésée”, “Acis et Galathée”, “Adèle de Ponthieu”, “Alexandre et Campaspe de Larisse”, “Les Horaces et les Curiaces”, “Renaud et Armide”, “La nuova sposa Persiana”, “Apelle et Campaspe”, “Les Caprices de Galatée”, “Annette et Lubin”, “Les Petits Riens”, “La prima età dell’innocenza o la rosaia di Salency”, “Les Amours d’Énée et de Didon”, “La Fête du Sérail”, “L’Amour et Psyché”, “La Fête de Tempé”, “Admète”, “La Bergère des Alpes”, “La Vittoria”, “Windsor Castle”. Purtroppo nessuno dei suoi balletti è giunto fino ad oggi, tutto è andato perduto. Oltre alle famose Lettres sur la danse, Noverre scrisse Observations sur la Construction d’une nouvelle salle de l’Opéra (1781); Lettres sur Garrick écrites à Voltaire (1801), Lettre à un artiste sur les fêtes publiques (1801), Jason et Médée (1763). Suo fratello Augustine (1729-1805), anch’egli danzatore, venne menzionato come il più raffinato, elegante e signorile ballerino di minuetto mai apparso. La famiglia Noverre vide anche Francesco Noverre (1773-1840) che portò avanti la tradizione coreutica lavorando come maestro di ballo presso l’Assembly Rooms di Norwich, fondata da suo padre, Augustin. Attulamente è possibile ammirare una targa posta presso la Chiesa di St. Stephen a Norwich che commemora la vita e i successi artistici della famiglia Noverre.

“Le Lettere” di Noverre includono svariati argomenti, tra cui le regole da seguire nella composizione dei balletti, la disposizione delle parti principali e delle parti secondarie, la conoscenza e gli studi necessari per il maestro di ballo, i balletti per l’opera, l’espressione della figura, lo svantaggio delle maschere, l’accordo del gesto con il pensiero e i moti dell’anima, la conformazione della ballerina, l’origine e il progresso delle arti imitative, la nascita delle arti a Roma e la loro caduta, il Rinascimento delle arti in Italia e in Francia, gli spettacoli degli Antichi, le pantomime, il rinascimento dell’arte della danza, le conoscenze anatomiche necessarie al maestro di ballo, la scelta degli argomenti, la composizione di un corpo di ballo, i costumi, le osservazioni sulla costruzione di una sala teatrale, le cause che si oppongono al progresso delle arti. Tutte queste notazioni, conversazioni e deduzioni sono da intendersi come il reale cambiamento del balletto classico e di coloro che gli gravitavano attorno.

Si acclude di seguito il link per consultare gratuitamente le Lettres per le quali Noverre fu riconosciuto in tutta Europa grazie alle sue radicali e imprescindibili idee sulla danza: https://archive.org/details/lettressurladans00noveuoft/page/n13/mode/2up?view=theater

Una curiosità la ritroviamo nel balletto pantomimico di Noverre intitolato Les petits riens che è l’unico balletto per cui Wolfgang Amadeus Mozart scrisse le musiche. In un atto e tre quadri venne eseguito in debutto all’Académie Royale de Musique di Parigi nel 1778. I danzatori principali furono Marie Allard, Marie-Madeleine Guimard, Jean Dauberval e Auguste Vestris. La trama narrava di due pastorelle che si innamoravano del presunto pastore che, per disobbedirle, finiva per scoprire il loro seno. La partitura di Mozart che si credeva andata perduta, fu riscoperta negli archivi bibliotecari del Teatro dell’Opéra di Parigi alla fine del XIX secolo e successivamente ha ispirato alcuni coreografi, tra cui Mariquita (1912), François Ambrosiny (1914), Giuseppe Belloni (1925), Marguerite Nercy, (1933), Frederick Ashton (1927 e 1930), Ninette de Valois (1931), Peter Martins (1987), David Bintley (1991) e Thierry Malandain (2005).

Quando la musica e la danza lavorano di concerto, gli effetti che queste due arti riunite possono produrre divengono sublimi (Jean-Georges Noverre, Lettere sulla danza, sui balletti e sulle arti, 1803).

Michele Olivieri

www.giornaledelladanza.com

© Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore