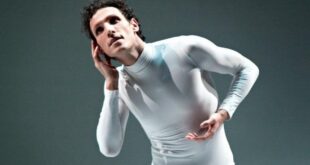

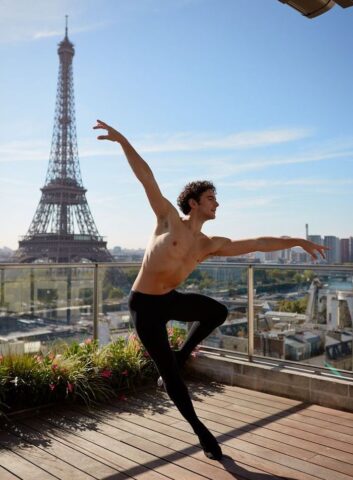

Alessio Carbone è una delle figure più autorevoli nel panorama della danza internazionale la sua carriera è indissolubilmente legata a una tradizione familiare di eccellenza artistica. Cresciuto in una famiglia di danzatori, ha avuto il privilegio di essere figlio di Giuseppe Carbone, celebre direttore di balletto, e di Iride Sauri, storica prima ballerina del Teatro La Fenice di Venezia. Un’eredità che non si è fermata a lui: anche sua sorella Beatrice Carbone, con una carriera al Teatro alla Scala di Milano, ha contribuito al prestigio della tradizione coreutica di famiglia. Alessio ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, affermandosi rapidamente in ruoli di primo piano sulla scena internazionale. Dopo una solida formazione nella scuola di famiglia e un’importante esperienza al Teatro alla Scala, ha continuato il suo percorso all’Opéra di Parigi, dove, per oltre vent’anni, ha interpretato il ruolo di Primo Ballerino, consolidandosi come uno dei protagonisti più riconosciuti a livello mondiale. Oggi, in qualità di Direttore Artistico de Il Balletto di Venezia, Carbone è apprezzato non solo per la sua eccellenza artistica, ma anche per il suo impegno verso tematiche sociali. Insieme al coreografo Simone Valastro, ha fondato la compagnia Les Italiens de l’Opéra, con l’obiettivo di promuovere la danza italiana a livello internazionale, e ha ideato eventi di grande rilievo, tra cui il gala Ballet for Peace, a sostegno della Croce Rossa per l’Ucraina. A luglio 2025, Alessio Carbone è stato protagonista del progetto “Le Stelle di Domani”, un’iniziativa del Balletto di Venezia con la partecipazione di 12 giovani danzatori internazionali, selezionati tra le migliori scuole di danza del mondo, tra cui l’Académie Princesse Grace di Montecarlo, l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, l’American Ballet Theater J.K.O. School di New York, l’École de Danse de l’Opéra National de Paris, la Royal Ballet School di Londra e la Royal Swedish Ballet School di Stoccolma. Il 19 luglio 2025, lo spettacolo Le Stelle di Domani è stato presentato all’Open Air Stage di Orsolina28 Art Foundation, a Moncalvo, come risultato di una residenza artistica con Simone Valastro, ex Primo Ballerino dell’Opéra di Parigi e coreografo per importanti compagnie internazionali.

La Sua carriera da primo ballerino all’Opéra di Parigi è stata straordinaria. Come ha vissuto il passaggio da interprete a Direttore Artistico e quali sfide ha dovuto affrontare in questo nuovo ruolo?

Ho iniziato a dirigere progetti di danza una quindicina di anni fa per puro caso, perché delle persone mi hanno chiesto semplicemente se mi andasse di organizzare uno spettacolo con i ballerini dell’Opera di Parigi. È iniziato così, un po’ per gioco ma mai avrei immaginato che si sarebbe trasformato in un vero mestiere. In realtà, c’è da dire che sono cresciuto con l’immagine di mio padre che organizzava spettacoli e questo ha avuto una grande influenza su di me, anche se in modo forse un po’ indiretto. Le sfide sono state più intense quando ballavo e organizzavo, ma quando ho smesso di danzare è cambiato tutto. Ho potuto finalmente dedicarmi completamente a questa attività, che mi ha appassionato profondamente. La passione per la danza sul palcoscenico si è quindi trasferita dietro le quinte, dove, osservando gli altri danzare, mi sono impegnato a creare le condizioni migliori affinché potessero esprimersi al meglio, coordinando l’intera direzione artistica del progetto. Il progetto del Balletto di Venezia è nato quando avevo già accumulato un po’ di esperienza nel campo dell’organizzazione, forse più come produttore, anche se non saprei definire esattamente il termine.

Quali sono gli aspetti principali che considera quando seleziona un repertorio per la compagnia che attualmente dirige? Quali criteri considera imprescindibili e come bilancia la necessità di rispettare la tradizione con quella di innovare?

Fin dall’inizio, ciò che ho sempre fatto è stato scegliere il repertorio in base al materiale a disposizione, selezionando i brani che meglio si adattavano ai ballerini. La scelta, infatti, parte proprio dal danzatore e non da un amore per un coreografo in particolare. Mi piace pensare che, ad esempio: “questi due ballerini del Royal Ballet” si adattino perfettamente a questo o quel coreografo. Nel nostro caso, la scelta di Simone Valastro è stata diversa, perché abbiamo collaborato molto in passato e lui ha una grande esperienza nel lavorare con giovani provenienti da scuole diverse. È davvero una sfida stimolante. Il tema della tradizione e innovazione è centrale. Personalmente, sono un grande sostenitore della tradizione; se dovessi scegliere, mi schiererei dalla parte della tradizione, perché credo sia fondamentale continuare a rappresentare le radici da cui proveniamo. Tuttavia, ciò che manca oggi, a mio avviso, sono riletture dei grandi classici non in chiave moderna, ma da parte di coreografi contemporanei che mantengano il vocabolario classico pur cercando di innovare. Questo è un passo importante che pochi intraprendono, poiché la tendenza odierna è quella di creare linguaggi coreografici completamente nuovi, tipici della danza contemporanea. Spesso si tende a separare i classici dai contemporanei, ma in realtà esiste una via di mezzo che permetterebbe di rileggere i grandi classici mantenendo uno stile neoclassico.

La Sua posizione implica un equilibrio tra la creatività artistica e la gestione delle risorse e delle dinamiche interne. Come riesce a conciliare l’aspetto estetico con le esigenze economiche e organizzative?

Questa è una domanda davvero interessante, su cui ho avuto modo di riflettere recentemente. Proprio da pochi giorni abbiamo saputo di essere entrati nel famoso Fondo Unico per lo Spettacolo, una notizia che rappresenta non solo un privilegio, ma anche una grande responsabilità. L’Opera di Parigi, ad esempio, dispone di un budget enorme e produce spettacoli che brillano sotto ogni punto di vista. Ovviamente, hanno alle spalle una tradizione di 350 anni, e giustamente, possono permetterselo. Quando io propongo un progetto che è nato da pochi anni, è naturale che, rispetto a realtà così consolidate, il mio progetto abbia un budget differente, specialmente se ci sono persone che decidono di puntare su di noi. La tendenza, quindi, è quella di fare affidamento sugli “amici”. Gli “amici” sono le persone che, nel corso della mia carriera, ho incontrato nel mondo della danza. Fortunatamente, i miei amici sono tutte persone che hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo. È un grande privilegio, perché la rete di contatti in questo settore è fondamentale.

La danza classica e la danza contemporanea sono tradizionalmente viste come mondi separati. Qual è la Sua visione riguardo alla fusione di questi due linguaggi? Crede che la danza possa evolversi senza perdere le radici della tradizione?

Assolutamente, noi che mettiamo in scena spettacoli abbiamo il compito di fare in modo che l’evoluzione della danza rispetti la tradizione, da cui proveniamo, come giustamente sottolineato prima. È vero che c’è una tendenza comune oggi a dire: “Si fa così adesso, tutto ciò che è stato fatto in passato è superato, bisogna abbandonarlo e rinnovare tutto”. Ma, secondo me, uno spettacolo dovrebbe trovare un equilibrio tra il passato e il futuro, creando un presente che non dimentichi le proprie radici. È proprio questo il punto: spesso la danza viene vista come due mondi separati, il classico e il contemporaneo. Eppure, Simone Valastro, che lavora con noi, crea coreografie contemporanee, ma si trova a lavorare con ballerini puramente classici, usciti dalle migliori accademie di danza d’Europa e di New York. È proprio questa la sua sfida: riuscire a far esprimere la danza contemporanea attraverso corpi che sono formati in un linguaggio accademico.

Nella Sua carriera come primo ballerino, ha lavorato con coreografi di fama mondiale. Qual è stata l’influenza che ha avuto l’impatto più significativo sul Suo stile e sulla Sua visione artistica?

Ho tanti ricordi meravigliosi legati a coreografi straordinari. Il primo che mi viene in mente è il gigante Killian, che ha avuto un significato particolare per me. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in numerosi balletti, e la parola che meglio descrive la sua arte è spiritualità. Killian riusciva davvero a trasformare il corpo in spirito, elevando la danza a un livello profondo ed emotivo. Poi ci sono Pina Bausch, Béjart, Mats Ek, Carolyn Carlson. È stato un privilegio lavorare all’Opéra di Parigi e poter dire, alla fine, “quanti incontri straordinari ho avuto”. Non si tratta solo del balletto che ogni grande coreografo crea, ma dell’esperienza di lavorare con loro. Ogni balletto, a prescindere dalla coreografia, è stato un viaggio di scoperta. Questi giganti della danza ti permettono di esplorare territori inesplorati nel corpo, facendoti scoprire potenzialità che non avresti mai immaginato.

Avendo avuto l’opportunità di lavorare in contesti e Paesi diversi, come la Francia, l’Asia e gli Stati Uniti, quali differenze ha riscontrato nel modo in cui la danza viene vissuta e praticata? Ci sono aspetti che, a Suo avviso, rendono l’esperienza artistica in Francia unica rispetto ad altri Paesi?

La Francia ha una considerazione per la danza che probabilmente nessun altro Paese ha. Se dici che sei ballerino all’Opera di Parigi, ti vedono con grande rispetto. In Italia, invece, quando ho detto ad alcuni amici che ora vivo a Venezia e che ero ballerino, la risposta che ricevevo era: “In che scuola eri?”, come se la danza fosse solo una questione di formazione scolastica e non una vera professione. Questa è la prima grande differenza che vedo: la tradizione dell’Opera di Parigi è così radicata e riconosciuta, anche grazie alla visibilità che ha in televisione, mentre in Italia ciò che viene mostrato maggiormente in TV sono i reality show, che, per quanto possano includere qualche passo di danza, non rappresentano la vera essenza della disciplina. Io rispetto la danza televisiva e conosco tanti amici che vi lavorano, ma la danza del teatro è tutta un’altra cosa, un’altra sensibilità. Fare uno show televisivo non è la stessa cosa che mettere in scena uno spettacolo in un teatro. La danza in un teatro ha una “terza dimensione”, quella del contatto fisico, della presenza fisica, dell’emozione che si prova da spettatori seduti in platea. Per quanto mi riguarda, la danza che mi emoziona è quella vissuta e vista in teatro, non su uno schermo televisivo o su un telefonino. Non credo che si possa davvero apprezzare la danza in altri contesti se non nel teatro. Certo, so che stanno facendo molte cose per portarla anche nei cinema, o utilizzando l’intelligenza artificiale, e va benissimo, ma credo che il posto della danza resti il palcoscenico. Le differenze di approccio sono enormi, e ho avuto la fortuna di viaggiare e visitare le scuole di danza più prestigiose in diversi paesi per selezionare i ragazzi. Rispetto al passato, oggi c’è sicuramente una maggiore consapevolezza del corpo, una visione più evoluta e rispettosa rispetto ai tempi in cui noi eravamo piccoli nelle scuole di ballo. Questo è un passo molto positivo, e l’ho notato in tutte le scuole che ho visitato.

La sua partecipazione a “Le Stelle di Domani” rappresenta un incontro tra la sua vasta esperienza professionale e il talento emergente dei giovani ballerini. In che misura ritiene che iniziative come questa possano influenzare il futuro del balletto, contribuendo allo sviluppo tecnico e artistico delle nuove generazioni di danzatori?

Quando mi impegno in un progetto per la danza, non ho la pretesa di pensare che questo influenzerà altre persone o le generazioni future. Per me questo progetto è davvero speciale, perché rappresenta un ponte tra il diploma e la carriera professionale. Come si dice, è una sorta di “junior company” che raccoglie talenti emergenti. In un mondo in cui spesso manca lavoro e in cui i giovani che si diplomano non hanno molte opportunità, credo che questa iniziativa risponda a una domanda concreta, a una “fetta di torta” molto richiesta. Sono davvero felice di aver contribuito a questo, perché, in effetti, è nato un po’ per caso, come accade spesso. Quando inizi a ballare, appena uscito dalla scuola, il tuo stato mentale è davvero puro. Non pensi ai soldi, agli orari, a tutte le altre preoccupazioni. Pensi solo a ballare. Quindi, quando ho iniziato questo progetto con Venezia e ho deciso di prendere solo giovani diciottenni, era anche un po’ come dire: “Prendiamo il purosangue”. Ovviamente, con la maturità arrivano tantissime cose positive legate all’interpretazione e alla gestione del corpo, ma anche aspetti negativi, come quella che chiamo “pollution”, cioè lo smog mentale che inevitabilmente entra in gioco. Una volta che ti costruisci una vita al di fuori della danza, inevitabilmente le priorità cambiano e non ti offri più alla danza con la stessa freschezza di quando eri giovane. Per me, puntare sui giovani è stato anche un modo per iniziare la mia esperienza da direttore artistico di questo progetto così importante, portando con me quella freschezza e passione che solo la gioventù può avere.

Qual è stato il processo di selezione dei giovani talenti per “Le Stelle di Domani”? Quali caratteristiche o qualità ha cercato in ciascuno di loro per far parte di questo progetto esclusivo?

Sono stato in alcune delle più prestigiose scuole di danza: Milano, Montecarlo, Stoccolma, Copenaghen, Londra, Parigi e New York. Il processo di selezione è puramente personale, nel senso che non c’è una formula precisa. Quando ero in sala, se c’era un ballerino che mi colpiva, non saprei nemmeno spiegare perché. C’era qualcosa in lui che mi diceva: questa persona ha qualcosa di speciale. Se posso provare a dare una spiegazione, non era tanto per una pirouette ben eseguita o un salto particolarmente alto, quanto, piuttosto, per l’impegno che quella persona ci metteva. Spesso ciò che mi colpiva erano le intenzioni di quel ballerino, la passione con cui si esprimeva. In alcune scuole è stato difficile scegliere, mentre in altre, come quest’anno, non ho trovato proprio quella “vibrazione” che cercavo. È una sensazione che difficilmente si può spiegare, ma che, quando la percepisci, capisci di aver trovato quello che cercavi.

Orsolina28 Art Foundation è un’istituzione affermata per la sua dedizione alla promozione della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione artistica. Come considera l’opportunità per i giovani talenti di esibirsi in un contesto così raffinato e multidisciplinare che valorizza non solo la danza, ma anche le arti visive e performative? Quali ritiene siano i benefici di una simile esperienza per la loro formazione artistica e per la loro visibilità internazionale, soprattutto in un momento così cruciale della loro carriera?

Appena arrivati, i ragazzi avevano subito una luce negli occhi, una bellezza che andava oltre lo sguardo. Ogni loro senso era stimolato, e questo è stato un segno evidente del privilegio di essere in un luogo come Orsolina. Sapevano già dove stavano arrivando e il fatto che fossero consapevoli di essere in un luogo così speciale è stato, innanzitutto, un privilegio. È un bellissimo regalo che abbiamo voluto fare loro. Credo che un danzatore debba coltivare ogni aspetto della sua vita ed essere stimolato sotto ogni punto di vista. Essere ad Orsolina è una conferma per coloro che sono stati scelti per un progetto che non riguarda solo la danza, ma lo sviluppo completo della loro vita.

Oggi la preparazione dei danzatori è caratterizzata da un approccio sempre più multidisciplinare. Quali sono, secondo Lei, le principali sfide che i giovani talenti devono affrontare per rispondere alle esigenze sempre più complesse e diversificate del panorama della danza contemporanea e quali qualità considera fondamentali per una formazione completa ed equilibrata?

Secondo me, oggi un ballerino non può sbagliarsi nelle sue intenzioni e nelle sue ambizioni. Purtroppo, riprendendo l’esempio delle trasmissioni televisive e degli approcci alla carriera, a volte si finisce per ridurre l’ambizione di un ballerino a diventare famoso e ricco. Questo è un aspetto che cerco sempre di sottolineare, ricordando loro: fate danza per passione, per esprimervi davanti a un pubblico, per offrire la vostra arte e condividerla con gli altri. Tutto il resto è un di più. Prendiamo Roberto Bolle, ad esempio: è famoso, grazie alla televisione e al suo talento straordinario, ma la sua fama è arrivata dopo anni di dedizione e duro lavoro. È diventato un grande ballerino prima di diventare un nome noto. Oggi, invece, il rapporto è spesso rovesciato: molti pensano prima di tutto a comparire in TV, a farsi notare, a guadagnare follower, a diventare ricchi. Questo, naturalmente, può far girare la testa. L’adrenalina che si prova in quel contesto è forte, e si tende a cercarla sempre. Ma, purtroppo, l’adrenalina vera si vive in sala danza e sul palcoscenico, non attraverso altre cose. Le intenzioni alla base di ciò che facciamo, il perché lo facciamo, sono davvero fondamentali.

L’utilizzo delle nuove tecnologie nella danza sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. Qual è la Sua opinione riguardo l’integrazione di strumenti quali la realtà aumentata o il digital mapping nelle performance? Crede che possano arricchire l’esperienza visiva ed emozionale senza compromettere l’autenticità della performance dal vivo?

Non sono ancora entrato in contatto con esperienze che possano arricchire la vita di un teatro, come ad esempio l’uso della tecnologia in una coreografia o in un balletto. Tuttavia, non credo che una macchina potrà mai sostituire l’esperienza di un grande coach o di un grande maître, che ha vissuto i periodi più gloriosi della danza, come alcuni maestri russi che ancora oggi custodiscono una tradizione unica. Questo è qualcosa che non è sostituibile. Detto ciò, qualsiasi innovazione che possa arricchire il mondo della danza, è benvenuta.

La danza è da sempre un potente mezzo di riflessione culturale e sociale. Quale ruolo attribuisce oggi alla danza come strumento di comunicazione? C’è un messaggio particolare che cerca di trasmettere con la Sua programmazione e le Sue scelte artistiche?

Per me la danza ha un potere incredibile. Uno spettacolo di danza fatto con il cuore – e quando dico “fatto con il cuore”, intendo fatto bene – è qualcosa che va oltre la semplice esecuzione tecnica. Non basta fare un grande salto o eseguire un movimento perfetto; ciò che conta davvero è l’impostazione della persona su quel palco e cosa vuole trasmettere. La bellezza della danza può veramente sconvolgere la vita di una persona. Io credo fermamente in questo e l’ho sempre creduto, ma ancora di più da quando ho smesso di ballare. Non ho nostalgia dei tempi in cui ero ballerino, ma quando vedo uno spettacolo ben fatto, mi emoziono come quando ballavo. Mi dico: “Guarda che meraviglia, guarda come mi sento bene dopo aver visto questo spettacolo.” Di solito un ballerino tende a focalizzarsi soprattutto sui difetti in scena, ma io, da ex ballerino, mi emoziono davvero quando vedo un bello spettacolo. Purtroppo, credo che il potere di uno spettacolo di danza oggi sia ancora troppo sottovalutato. Penso che dovremmo investire di più nelle conseguenze di uno spettacolo ben fatto. E infatti, sto investendo molto in progetti che esaltano proprio questo potere della danza, come nel caso di uno spettacolo che organizzo ogni anno a Parigi, in una clinica per malati terminali. Vedo nei loro occhi quasi una rinascita, e, purtroppo, qualche giorno dopo alcuni di loro non ci sono più. Inoltre, ho lavorato con bambini profughi, organizzando uno spettacolo per loro recentemente, a scopo benefico. Anche in quel caso, scoprire il proprio corpo, riuscire ad esprimere emozioni, ha fatto vivere loro un’esperienza che va ben oltre ciò che avrebbero potuto immaginare. Non si tratta solo di spettacoli nei teatri, ma anche di portare il palcoscenico in luoghi dove possa sensibilizzare su tematiche importanti. Credo molto nel potere della danza e nel suo impatto trasformativo.

Guardando al futuro della danza e della compagnia che dirige, se dovesse sintetizzare la Sua visione artistica, quale sarebbe il messaggio che vorrebbe trasmettere alle nuove generazioni di danzatori e coreografi?

Ancora una volta, il messaggio che dovrebbe arrivare è quello che percepiscono loro, non quello che voglio trasmettere io, nel senso che il mio obiettivo è semplicemente montare uno spettacolo il più bello possibile, dando alle ballerine le migliori condizioni per esprimersi al meglio. Per me, è un momento di condivisione, di amore. Il ballerino che si esprime davanti a un pubblico crea una connessione che va in entrambe le direzioni. Un pubblico freddo fa sì che il ballerino si inibisca, lo percepisce immediatamente. Invece, un pubblico caloroso è come un’energia che fluisce in entrambe le direzioni, un’interazione che arricchisce tutti. Quindi, per me, lo spettacolo è un momento di condivisione e amore, punto. Poi, se dovessi dare un consiglio ai danzatori, ai giovani o ai coreografi, direi di essere sicuri di ciò che si vuole esprimere, di conoscere le proprie intenzioni. Alla fine, ciò che conta è sapere perché lo stai facendo. Non sbagliarsi nelle proprie intenzioni è fondamentale.

Lorena Coppola

Photo Credits: Alessio Carbone

www.giornaledelladanza.com

© Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore