A più di un secolo dalla sua scomparsa, il nome di Marius Petipa continua a riecheggiare tra i velluti rossi dei teatri e i parquet consumati delle sale di danza.

Coreografo di origini francesi naturalizzato russo, Petipa è considerato il padre del balletto classico ottocentesco e autore di capolavori immortali come Il lago dei cigni (in collaborazione con Lev Ivanov), La bella addormentata e Don Chisciotte.

Tuttavia, pochi conoscono i dettagli della sua ultima coreografia, un’opera crepuscolare che, seppur meno celebre, racchiude il distillato della sua poetica e rappresenta il suo testamento artistico.

Nel cuore dell’inverno pietroburghese del 1903, tra le quinte ornate del Teatro Mariinskij, si consumava un tramonto: quello di Marius Petipa. Il coreografo che aveva dato forma ai sogni imperiali stava per firmare il suo ultimo incantesimo.

Il titolo era fiabesco, quasi infantile: Le Miroir Magique. Ma dietro lo specchio magico, si celava un’altra storia: un duello amaro tra un’epoca che finiva e un’altra che premeva per emergere.

Le Miroir Magique nacque come un balletto-féerie in quattro atti, commissionato dai Teatri Imperiali per arricchire il repertorio con una nuova meraviglia scenica.

Pepita, ormai ottantenne, si ispirò alla fiaba russa della principessa caduta sotto l’incantesimo della gelosia — un’eco di Biancaneve, ma con accenti slavi.

La musica fu affidata al giovane Arseny Koreshchenko, compositore allora poco noto ma brillante. La storia era semplice, ma densa di simboli: uno specchio magico che riflette verità scomode, una regina crudele, una principessa innocente, un amore salvifico e una resurrezione finale.

Un balletto sulla bellezza, sulla vanità, ma anche sul tempo che passa e non perdona.

Petipa coreografò Le Miroir Magique come aveva sempre fatto: con precisione matematica, teatralità barocca, un rispetto assoluto per l’ordine classico. Ma il vento, nel 1903, era già cambiato.

La nuova generazione, guidata dal colonnello Teliakovsky, voleva riformare il teatro. L’arte moderna bussava alle porte del palcoscenico: più astratta, più simbolica, meno vincolata alla grammatica dell’Accademia.

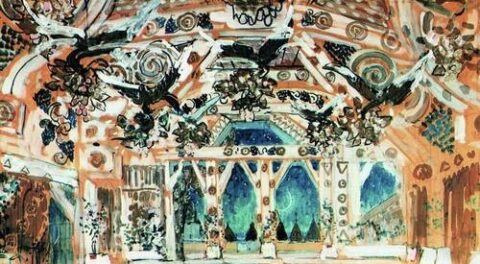

I costumi e le scenografie vennero affidati a Alexandre Golovine, artista visionario e ribelle, il quale trasformò il balletto in un sogno grottesco, pieno di colori forti, maschere teatrali e scenari deformati. Petipa ne fu scandalizzato. La sua danza, pensata per un mondo ideale, veniva incastonata in un mondo che pareva quasi irridere i suoi stessi codici.

Il debutto avvenne il 22 febbraio 1903. Le luci si accesero sul Mariinskij. Gli archi intonarono i temi di Koreshchenko. I ballerini si mossero con grazia. Ma il pubblico — abituato alla classicità sfarzosa di Petipa — reagì con freddezza. Fischi, risate, critiche feroci. Le scenografie furono il bersaglio principale. Tuttavia, nessuno, nemmeno tra i più feroci oppositori, osò mettere in discussione la coreografia. Perché, dietro tutto, c’era ancora Petipa: il maestro.

Eppure, quella fu la sua ultima apparizione pubblica come coreografo. Umiliato, amareggiato, convinto di essere stato boicottato, si ritirò definitivamente. “Mi hanno voluto cancellare,” scrisse più tardi. E in parte, ci riuscirono.

Le Miroir Magique non entrò mai nel repertorio stabile. Una versione rimaneggiata apparve a Mosca, con maggior successo, ma il balletto fu presto dimenticato.

Alcuni frammenti coreografici sopravvissero grazie alle notazioni Stepanov, e una variazione maschile composta da Riccardo Drigo per il ballerino Sergei Legat è sopravvissuta nel Grand Pas des Éventails di Le Corsaire.

Le Miroir Magique è il ritratto di un uomo che aveva costruito l’impero della danza classica, e che vide quello stesso impero incrinarsi, come uno specchio rotto, al momento del suo addio.

Michele Olivieri

Foto di Alexandre Golovine (1903)

www.giornaledelladanza.com

©️ Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore