Nadine Nikolaeva-Legat, moglie del maestro russo Nikolaj Legat (1869-1937), nel suo libro Ballet Education pubblicato a Londra nel 1947, offre un quadro tecnico e stilistico del balletto russo, soffermandosi anche sul profilo delle danzatrici e dei danzatori italiani presenti a Mosca e a San Pietroburgo alla fine del secolo XIX.

A tal riguardo, Nikolaeva-Legat rimarca come l’atteggiamento degli Italiani nei confronti della Russia e dell’arte russa fosse molto diverso da quello degli Svedesi (Christian Johansson, ad esempio) e dei Francesi (quali Marius Petipa). Mentre questi ultimi si lasciarono assorbire dalla vita e dall’arte russa, gli Italiani rimasero radicati nella cultura e nella dimensione artistica del loro Paese. Cecchetti, sottolinea Nikolaeva-Legat, dopo esser vissuto oltre vent’anni in Russia (con i prestigiosi incarichi di primo ballerino, primo mimo, maître de ballet en seconde e maestro della Scuola imperiale del Mariinskij), riusciva a stento ad esprimersi nella lingua locale.

Una testimonianza molto interessante dell’attaccamento degli Italiani – e in particolare di Cecchetti – alle loro tradizioni sono le riproduzioni in Italia del balletto di Jules Perrot Catarina ou la Fille du bandit, che seguirono la prima scaligera del 1847.

Riportiamo qui di seguito un estratto dal nostro libro Linguaggio della danza classica. Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche, pp. 206-207.

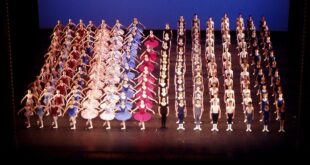

Le modifiche [del balletto], diverse a seconda delle edizioni, avevano riguardato le danze, i costumi, la musica e soprattutto le parti mimiche, tanto che, quando nel 1888 Enrico Cecchetti fu incaricato di rimontare il ballo al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, agli occhi del pubblico apparve uno spettacolo di fattura ben diversa da quella dell’edizione russa del 1849: il ballo era stato italianizzato. Con la versione cecchettiana il balletto aveva acquistato un’incisività drammatica e un realismo estranei al gusto romantico francese: erano state aggiunte danze originali italiane (il Tucicici abruzzese e la Danza dei moccoletti tipica dell’ultimo giorno del Carnevale romano), era stato modificato il modo di tenere il fucile (“spall’arme”, “pied’arme”, “presentate-arme”), erano state inserite espressioni popolaresche come le strafottenti “spallucciate” di Diavolino, e le parti mimiche erano state sviluppate per costituire ampi brani a sé stanti e disgiunti dalla danza […] La differenza tra le immagini [a capo e alla fine di questo articolo] è sostanziale e contrappone l’interpretazione colta del mondo popolare e del soggetto avventuroso, tipica del balletto romantico e tardoromantico francese [figura in basso], con il realismo e il descrittivismo della danza italiana fine secolo [figura in alto]. I gesti di Lucile Grahn e di Jules Perrot, come peraltro anche gli abiti, sono l’esito di una stilizzazione dei tratti tradizionali in un linguaggio teatrale. Nonostante la presenza del moschetto e i connotati dell’abito, l’atteggiamento della giovane rivela nobiltà, mentre diversi vezzi (la sciarpa elegantemente adagiata sul morbido tutù e il cappello che sembra piuttosto un cappellino) esaltano la femminilità della danzatrice. Lo stesso vale per il suo luogotenente Jules Perrot il cui costume è molto stilizzato in sintonia con l’atteggiamento elegante e l’ostentata precisione tecnica. Cappello semplice e a tesa larga, tipico del costume tradizionale abruzzese dell’Ottocento, camicia con giacchetta aderente completata dalla calzatura (ciocia) del costume originale caratterizzano, invece, il costume indossato da Enrico Cecchetti nelle due fotografie provenienti dall’Archivio della famiglia Cecchetti recuperato da Livia Brillarelli e ora conservato al Museo Teatrale alla Scala.

Riferimenti bibliografici:

Nadine Nikolaeva-Legat, Ballet Education, Londra, Geoffrey Bles, 1947.

Livia Brillarelli, Foto d’Archivio. I Cecchetti. Una dinastia di ballerini, Civitanova Marche, Fototeca Comunale, 1992.

Flavia Pappacena, Il Linguaggio della danza classica. Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche, Roma, Gremese, 2012.

Cecchetti, Enrico | BiblioLMC (uniroma3.it)

Riferimenti iconografici:

In alto: Due foto di Enrico Cecchetti nei panni del luogotenente Diavolino nella sua riproduzione di Catarina ou la Fille du Bandit, San Pietroburgo, 1888 (da L. Brillarelli, I Cecchetti cit., pp. 40 e 41).

In basso: Lucile Grahn nel ruolo di Catarina con Jules Perrot nelle vesti di Diavolino nel balletto Catarina ou la Fille du Bandit, litogr a colori di J. Brandard. Boosey & Sons, Londra, s.d., ca. 1846.

Flavia Pappacena

www.giornaledelladanza.com

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore