Mercoledì 22 ottobre, alle ore 18:00, il palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma si accenderà per un incontro dedicato al balletto Marco Spada nell’ambito del progetto Passaporti di Danza che offre al pubblico la possibilità di conoscere gli aspetti artistici dei balletti in Stagione.

A moderare l’evento sarà Sara Zuccari, giornalista, direttore del Giornale della Danza e critico di danza per L’Espresso: sul palco, insieme a lei, Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e Anne Salmon, maître de ballet e responsabile della direzione artistica del repertorio di Pierre Lacotte nonché sua assistente per più di vent’anni.

Sarà un’occasione preziosa per raccontare e riscoprire questo affascinante balletto, attraverso parole, suggestioni storiche e momenti danzati. Interverranno anche i danzatori del Teatro dell’Opera, protagonisti di brevi estratti coreografici e dimostrazioni, con il contributo della Signora Salmon, che illustrerà alcune peculiarità dell’opera coreografica, come la pantomima e la figura del personaggio di Marco Spada.

Un incontro a più voci, dove storia e arte si intrecciano, riportando in vita – anche solo per un attimo – l’incanto di un balletto dimenticato. Eleonora Abbagnato, con profondo amore e dedizione, ha fortemente voluto il ritorno di questo titolo storico, dopo quarant’anni di assenza (in scena al Teatro Costanzi il 24 ottobre alle ore 20, sabato 25 ottobre con doppia esibizione alle ore 15 e alle ore 20, domenica 26 ottobre alle ore 16.30, martedì 28 ottobre alle ore 20 e mercoledì 29 ottobre alle ore 20).

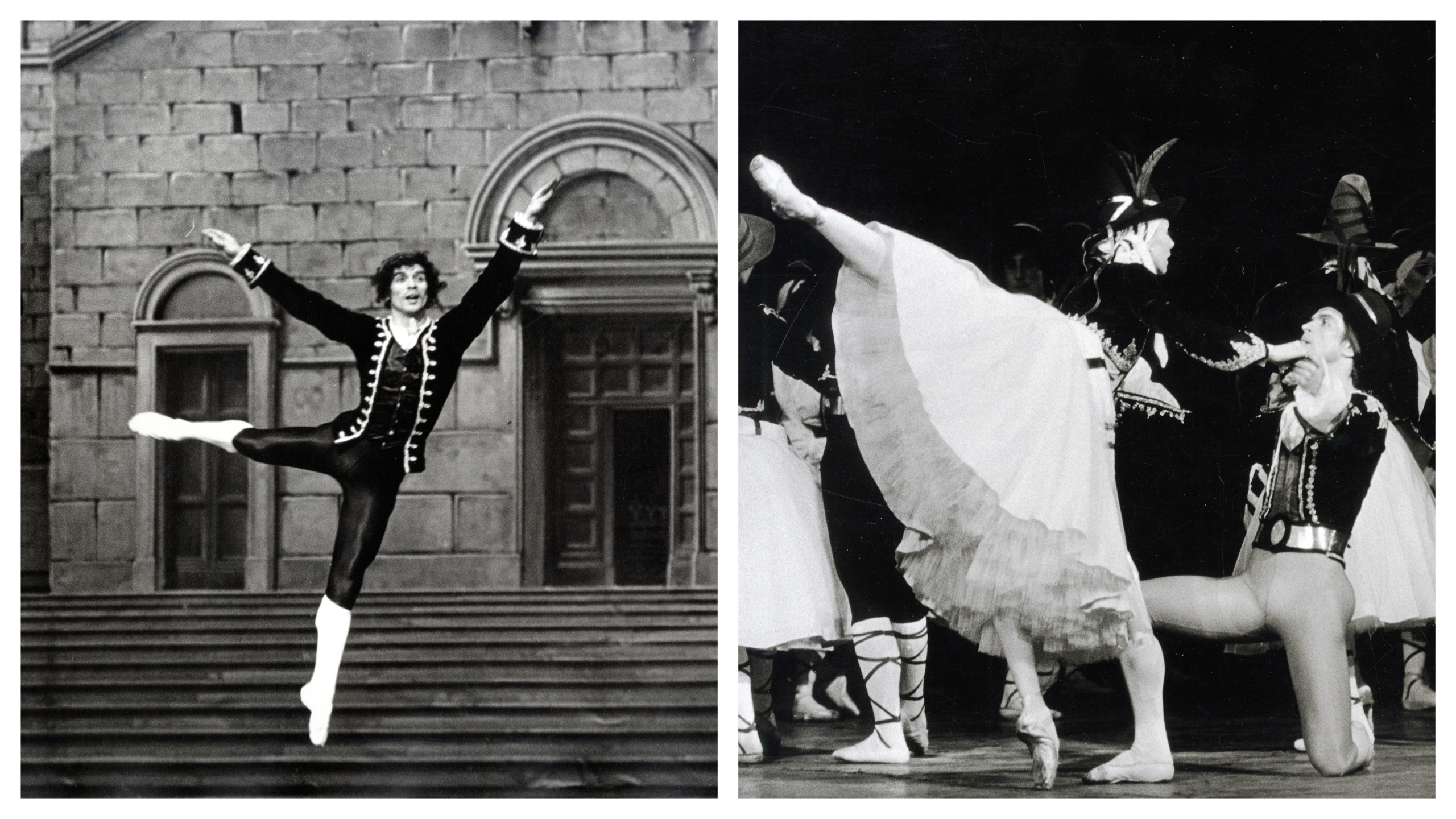

Un gesto che è al tempo stesso omaggio alla tradizione e slancio verso il futuro della danza. Nel cuore degli anni Ottanta, quando il balletto classico sembrava destinato a muoversi entro i confini rassicuranti dei grandi titoli di repertorio, un evento inatteso squarciò la consuetudine come un colpo di scena teatrale: il ritorno nel 1981 di Marco Spada sulle tavole del Teatro dell’Opera di Roma, firmato da Pierre Lacotte e illuminato dalla presenza magnetica di Rudolf Nureyev.

Non era una semplice ripresa, ma una vera e propria resurrezione. Un balletto sepolto dalla polvere del tempo e dell’oblio, riportato alla luce con passione, rigore filologico e sensibilità teatrale. In quell’occasione, la danza non fu solo spettacolo: divenne memoria vivente, ricostruzione e invenzione, riflesso fedele di un’epoca e al tempo stesso creazione nuova, irripetibile.

Marco Spada, originariamente concepito da Joseph Mazilier nel 1857 su musica di Daniel Auber, era un ballet-pantomime nel senso più pieno del termine: una narrazione danzata, intrecciata di colpi di scena, identità celate, travestimenti e un’ironia sottile che esaltava la fascinazione ottocentesca per il melodramma e l’avventura.

Ma era anche un’opera fragile, legata ad un gusto scenico e coreografico ormai lontano, condannata a scomparire senza lasciare tracce solide. Quando Lacotte ne intravide i frammenti, comprese che il compito non era semplicemente “riproporre”, bensì rifondare: restituire al presente la grazia perduta di un balletto dimenticato, senza tradirne l’anima.

La sua ricostruzione, curata fin nei minimi dettagli – dalle pantomime elaborate alle geometrie dei divertissements – fu un atto d’amore verso il balletto romantico francese. Ma fu anche un gesto profondamente personale, quasi un dialogo intimo tra Lacotte e quell’epoca che lui, più di chiunque altro, riuscì a comprendere e rievocare.

Nel ruolo del protagonista, l’ambiguo Marco Spada – nobile di facciata, brigante nell’ombra – Pierre Lacotte volle un interprete capace di abitare le contraddizioni, di rendere umani i chiaroscuri. E non poteva che essere Rudolf Nureyev. Sul palcoscenico romano, Nureyev non si limitò a danzare: abitò il personaggio. Con la sua presenza scenica impetuosa e la tecnica che sfidava le leggi del corpo, trasformò Marco Spada in qualcosa di più di un bandito travestito: un uomo ferito, diviso, ironico, teatrale fino all’estremo, ma mai caricaturale.

Il suo Marco Spada era padre e fuorilegge, eroe e impostore, figura tragica e comica allo stesso tempo. E nel suo sguardo – a tratti lontano, quasi assorto in un pensiero segreto – si intravedeva forse anche qualcosa di Nureyev stesso: la sua solitudine, il suo genio nomade, il suo bisogno inestinguibile di trasformare ogni ruolo in una confessione scenica.

L’edizione romana fu un evento che superò il semplice spettacolo. Fu una notte in cui il tempo sembrò sospendersi. Il Teatro dell’Opera si fece luogo di evocazione, spazio in cui il passato e il presente danzavano insieme. Il corpo di ballo, guidato da Lacotte con una dedizione quasi artigianale, entrò con rispetto e partecipazione nello spirito dell’opera.

I costumi, le scenografie, le luci, i decori: tutto contribuiva a costruire un’illusione perfetta, una finestra su un altro tempo, su un altro modo di raccontare con il corpo. Eppure, non era nostalgia. Era teatro nel suo senso più pieno: trasfigurazione, interpretazione, rinascita. Il pubblico, rapito, comprese di trovarsi davanti a qualcosa di raro – non solo un grande balletto, ma un atto di trasmissione, un passaggio di testimone tra epoche e generazioni.

Oggi, nel guardare indietro a quell’edizione storica di Marco Spada, non si tratta solo di celebrare un evento del passato. Si tratta di comprendere cosa significhi davvero custodire la memoria del balletto: non come oggetto museale, ma come materia viva, da reinventare senza snaturare.

Lacotte, con il suo gesto coreografico cesellato e colto, ci ha lasciato molto più di una ricostruzione: ci ha donato la possibilità di immaginare il passato. Nureyev, con la sua interpretazione intensa e carismatica, ha inciso nel corpo del personaggio un’impronta indelebile.

Ricordare ai giorni nostri Marco Spada all’Opera di Roma è rendere omaggio a quel raro equilibrio tra fedeltà e invenzione, tra tecnica e verità teatrale. È ritrovare, in uno spettacolo che ha attraversato il tempo, il battito ancora vivo di un’arte che non smette mai di sorprendere. Nel riflesso di Marco Spada, risplende ancora l’eco di due artisti straordinari e geniali: Lacotte, il costruttore di sogni perduti, e Nureyev, il bandito sublime della scena.

Michele Olivieri

Foto Archivio Teatro dell’Opera di Roma

www.giornaledelladanza.com

© Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore