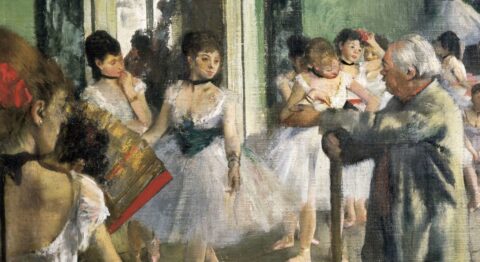

Nel mondo affascinante e rigoroso del balletto classico accademico, gli spettatori tendono a focalizzarsi sui ballerini, sulle étoile, sui coreografi o sui teatri prestigiosi.

Tuttavia, dietro ogni blasonata compagnia, dietro ogni interpretazione impeccabile e ogni gesto che sfiora la perfezione, esiste una figura discreta ma fondamentale: il maître de ballet. Una sorta di direttore d’orchestra senza bacchetta.

Il termine francese si traduce letteralmente in “maestro del balletto”, ma questa definizione non rende giustizia alla complessità e delicatezza del suo ruolo.

È una figura ponte tra l’arte e la disciplina, tra la tradizione e l’evoluzione della danza.

Un artigiano dell’eccellenza, che lavora lontano dai riflettori per garantire che ogni gesto, intenzione o dettaglio sia veicolo di autenticità e grazia.

Il maître è responsabile dell’allenamento quotidiano dei ballerini, della trasmissione del repertorio e dell’integrità stilistica delle coreografie, siano esse classiche, neoclassiche o contemporanee.

In molte compagnie, è anche l’occhio esterno che supervisiona le prove, corregge dettagli minimi ma cruciali, armonizza i movimenti e la musicalità del corpo di ballo per garantire che ogni produzione rifletta il livello artistico e tecnico richiesto.

Non è semplicemente un insegnante: spesso è un ex ballerino di altissimo e prestigioso livello, con anni di onorata e comprovata esperienza sulle spalle, capace di traslitterare ogni movimento con precisione millimetrica.

Il suo approccio è intriso di rigore, ordine, disciplina ma anche di profonda empatia: deve conoscere i limiti fisici dei ballerini, sostenere gli attimi di fragilità e ispirare nei momenti di stanchezza.

Alcuni dei più rinomati maîtres del passato – come Serge Lifar, Ninette de Valois o Rudolf Nureyev – hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della danza mondiale.

Oggi, il ruolo del maître de ballet sta evolvendo. Nelle compagnie contemporanee, dove i linguaggi coreografici si contaminano con altri linguaggi e dove la creatività spesso rompe gli schemi classici, il maître si trova a mediare tra innovazione e tecnica tradizionale.

La sua funzione resta quella di garante della qualità, ma si amplia includendo anche competenze pedagogiche, psicologiche e organizzative.

Sovente le grandi compagnie si affidano a maître internazionali per arricchire lo scambio culturale e stilistico.

È un filo che unisce generazioni grazie alla sua memoria storica del repertorio; aggrega l’individualità dei ballerini con il collettivo della compagnia; collega la visione del coreografo con la realtà esecutiva del danzatore.

È un custode silenzioso della bellezza e dell’estetica coreutica che il pubblico ammira, il più delle volte senza sospettarne l’origine. Un raro esempio di dedizione nell’ombra.

Tra i maître più celebri è bene ricordare Jean Dauberval, Carlo Blasis, August Bournonville, Pierre Beauchamp, Gaetano Vestris, Maximilien e Pierre Gardel, Nicola Guerra, Lucien Petipa, Jean Coralli, Filippo Taglioni, Jules Perrot, Arthur Saint-Léon, Salvatore Viganò, Marius Petipa, Lev Ivanov, Enrico Cecchetti, Frederick Ashton, George Balanchine, Elisabetta Terabust, Laura Contardi, Frédéric Olivieri, Machar Vaziev, Massimo Murru, Robert Strajner, Ugo Dell’Ara, Giulio Perugini, Gilda Majocchi, Gildo Cassani, Giuseppe Carbone, Patricia Ruanne, Fabrice Bourgeois, Ljuba Dobrievič, Léo Staats, Ivan Clustine, George Skibine, Roland Petit, Claude Bessy, Raymond Franchetti, Violette Verdy, Rosella Hightower, Patrice Bart, Patrick Dupond, Brigitte Lefèvre, Benjamin Pech, Susan Jaffe, Patrick Armand, Juichi Kobayashi, Benjamin Millepied, José Martinez, Charles Jude, Laurent Hilaire, Clotilde Vayer, Claire Motta e numerosi altri.

In conclusione il maître de ballet è il cuore nascosto dietro ogni assolo, l’arco teso che non danza, ma che scocca ogni passo verso il volo più alto, verso la linea più pura e verso la verità detta con il corpo.

Michele Olivieri

www.giornaledelladanza.com

©️ Riproduzione riservata

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore

Giornale della Danza La prima testata giornalistica online in Italia di settore